現在、多くの電気自動車がヒートポンプ暖房を採用し始めています。その原理はエアコンの暖房と同じで、電気エネルギーは熱を発生させるのではなく、熱を伝達します。消費した電力の一部が熱エネルギーの一部以上を伝達できるため、PTCヒーターよりも電力を節約できます。

ヒートポンプ技術とエアコンの冷凍機は熱を伝達しますが、電気自動車の暖房空気消費量はエアコンよりも高いのはなぜでしょうか?実は、この問題には2つの根本的な原因があります。

1、温度差を調整する必要がある

人体が快適に感じる温度が25℃、夏の車外温度が40℃、冬の車外温度が0℃だと仮定します。

夏に車内の温度を25℃に下げたい場合、エアコンが調整する必要がある温度差はわずか15℃であることは明らかです。冬にエアコンが車内を25℃に暖めたい場合、温度差を25℃も調整する必要があり、作業負荷が大幅に増加し、消費電力も当然増加します。

2、熱伝達効率が異なる

エアコンをつけた時の熱伝達効率が高い

夏には、車のエアコンは車内の熱を車外へ放出し、車内を涼しくする役割を果たします。

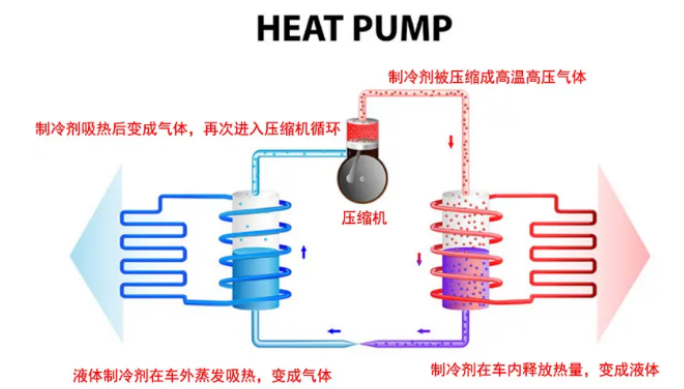

エアコンが作動すると、コンプレッサーは冷媒を高圧ガスに圧縮する約70℃に冷却された冷媒は、フロントにあるコンデンサーに到達します。ここでエアコンファンの駆動力によって空気がコンデンサーを通過し、冷媒の熱が奪われます。冷媒の温度は約40℃まで下がり、高圧の液体になります。その後、液化した冷媒は小さな穴からセンターコンソールの下にある蒸発器に噴射され、そこで蒸発して大量の熱を吸収し、最終的にガスとなってコンプレッサーに送られ、次のサイクルへと送られます。

温風がオンのときの熱伝達効率が低い

温風運転を開始すると、冷房運転とは全く逆の状況となり、高温高圧に圧縮された冷媒ガスはまず車内の熱交換器に入り、そこで熱を放出します。その後、冷媒は液体となり、フロント熱交換器へと流れ込み、蒸発して周囲の熱を吸収します。

冬の気温自体が非常に低いため、冷媒は熱交換効率を向上させるためには蒸発温度を下げるしかありません。例えば、気温が0℃の場合、冷媒が環境から十分な熱を吸収するには、0℃以下まで蒸発する必要があります。そのため、空気中の水蒸気は寒冷時に霜となって熱交換器の表面に付着し、熱交換効率が低下するだけでなく、霜がひどい場合は熱交換器が完全に閉塞し、冷媒が環境から熱を吸収できなくなります。このとき、空調システム霜取りモードに入ることしかできず、圧縮された高温高圧の冷媒は再び車外へ輸送され、その熱で再び霜を溶かします。こうすることで熱交換効率が大幅に低下し、消費電力は当然高くなります。

そのため、冬の気温が低いほど、電気自動車は温風を利用することが多くなります。冬の低温と相まって、バッテリーの活性が低下し、航続距離の減衰はさらに顕著になります。

投稿日時: 2024年3月9日